摘心は側枝からでる新梢を根元に近いところ(果そう葉)の上で切ることで、樹勢を弱めて花芽をつかせる作業になります。

花芽のつき具合によって翌年の収穫量がを左右されるので、摘心は重要な作業になります。摘心の時期と回数についても記載します。

また、摘芯をしないと枝が暴れてしまい、あばら状になってしまい翌年は結果枝として使えなくなってしまいます。

- 1回目の摘心は5月下旬~6月上旬で2回目の摘心は7月上中旬頃に行う。

- 特に樹勢の強い品種やジョイント栽培では、花芽をつけるための必須の作業。

梨の摘心の早見表

| 摘心する枝 | ・結果枝(長果枝・短果枝) ・待ち枝(1mほどの長い予備枝) |

|---|---|

| 摘心をする箇所 | ・果そう葉の直ぐ上(1回目) ・葉を2~3枚ほど残した直ぐ上(果そう葉が無い場合)(1回目) ・新梢が出た部分1~2cmほど残して摘心(2回目) ・枝の先端およびノコ芽から出た新梢以外全て |

| 摘心しない枝 | ・主枝・亜主枝などの骨格枝から出ている新梢 ・予備枝、待ち枝、結果枝の先端の新梢 ・ノコ芽から出ている新梢 |

梨の摘心作業にオススメの剪定鋏

梨の摘心の目的

梨の摘心の目的は花芽を持った短果枝を作ることです。伸びた新梢を途中で切るのを繰り返すことで短果枝となり、翌年の収穫量を増やすことが出来ます。

短果枝(花芽)=果実を着けるところなので、花芽が無いと花が咲かず果実が着かず収穫量が減ってしまいます。なので摘心をするのはとても重要な作業になります。

梨の摘心をしなかった場合

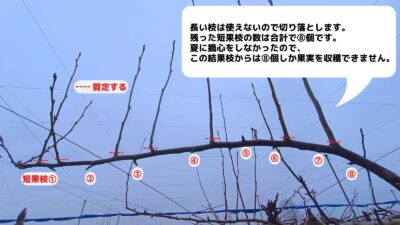

摘心をしないと樹勢が強い枝では上の画像のように肋(あばら)状になってしまいます。

右側の画像の、枝から出ている長い枝は実を成らしにくいので全て切り落とします。そうすると枝に着いている短果枝がとても少ないため、結果枝として使えなくなります。

他の枝を使えばいいのですがジョイント栽培の場合、欠損部ができてしまうと修正が効きにくいので、なるべく摘心は行いましょう。

摘心した場合・してない場合の比較画像

摘心しなかった場合、果実が実る短果枝の数は8個ほどしか残りません。

摘心した場合は短果枝の数が14個もでき、摘心をしていない場合に比べて+6個も果実が実ります。

このように摘心をすることで単純計算で収穫できる果実の数を増やせるので、摘心は来年の収穫量を増やす(維持する)大事な作業です。

梨の摘心の時期と回数

| 梨の摘心時期1回目 | 5月下旬~6月上旬 |

|---|---|

| 梨の摘心時期2回目 | 7月上中旬 |

新梢が伸びる5月下旬~6月上旬頃に1回目の摘心を行います。

その後、新梢が再度伸びてくるので約30日ほど期間をあけて2回目の摘心を7月の上中旬頃に行います。

摘心を期間をあけて2回行う理由は、樹勢が強い木では摘心をしたところから新梢が伸びてしまい花芽にならない場合があるからです。

梨の1回目の摘心の仕方・方法

果そう葉がある場合

新梢が出始めのシワ部分から葉っぱが密集して出ている箇所を果そう葉(かそうよう)と呼びます。果そう葉がある場合はその真上を切ります。その際に新梢が5cm未満になるよう摘心しましょう。

また、新梢葉は伸びる方に養分を使い、果そう葉は果実に養分が回ると考えられているので果そう葉を残しつつ、新梢を摘心するのが理にかなっています。

果そう葉が無い場合

果そう葉が無い新梢が出ていた場合、葉を2~3枚ほど残して摘心をします。この場合も残した新梢は5cm未満にしましょう。

また、新梢が緑色でも茶色でも摘心を行います。茶色だと枝が硬くなっているので冬に使うオリジナルライオン No.7107剪定鋏がオススメです。

摘心後の新梢を5cm以上にした場合

この部分が長いと翌年の結果枝として使う場合、短果枝部分が長すぎて果実が実ったときに収穫がしにくかったり、風に揺られやすく折れやすくなります。

ですので摘心後の新梢は5cm未満になるようにします。

1回目の摘心後の枝

1回目の摘心後の枝の様子です。右の画像は1回目の摘心だけでそのまま短果枝になった枝の様子です。これが理想の結果枝です。

梨の2回目の摘心の仕方・方法

2回目の摘心では伸びた新梢部分のみを摘心します。この時に残す長さは1~2cmほどにします。

花芽が形成されている途中

摘心後に花芽が形成されている画像です。樹勢が強い場合は新梢が伸びてしまいますが、樹勢が落ち着いてきたので花芽が形成されています。

おおよそ7月中旬頃から花芽が形成されます。

摘心をする枝

果実のある無しに関わらず伸びている新梢は摘心します。摘心してはダメな所は後述します。

枝の先端から出ている新梢を除いた全ての新梢は基本的には摘心します。

摘心しない枝・箇所

結果枝の先端

結果枝の先端の枝は摘心しません。先端まで養分を引っ張っていく役割があるからです。

短い予備枝の先端

予備枝の先端の新梢は摘心しません。

今年伸びた新梢は来年の結果枝として使うので、これを摘心してしまうと来年の収穫量が減ってしまいます。

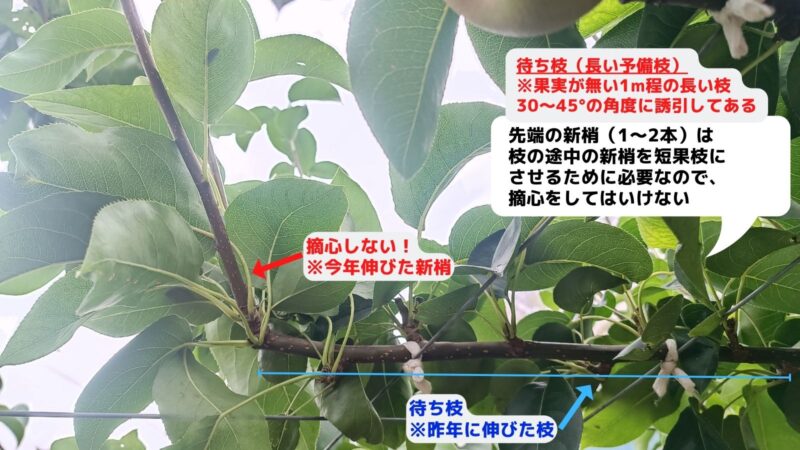

待ち枝(長い予備枝)の先端

待ち枝の先端の新梢は摘心しません。

これを摘心してしまうと待ち枝の途中の新梢が強く伸びてしまい、枝のバランスが悪くなるので、翌年の結果枝として使いにくくなります。

主枝・亜主枝から直接出ている新梢

主枝・亜主枝から直接出ている新梢は摘心しません。

これを摘心してしまうと来年の結果枝や予備枝として使用できなくなります。

ノコ芽の新梢

冬に結果枝の枝元のノコ芽から出ている新梢は摘心しません。

この新梢は来年に結果枝(または予備枝)として使用する目的で残してあり、ノコ芽を入れた枝を剪定して切り替えるためにあります。

あわせて読みたい

品種による短果枝の出来にくさ

幸水や豊水などの一般的な品種は果実をつけた部分に花芽(短果枝)が形成されます。そのため翌年も収穫ができます。

しかし、「あきづき」などの品種は短果枝ができにくく、一度果実をつけた所には短果枝が形成されにくいので、翌年はそこには果実が実らないことがあります。

いわゆる「はげ芽」と呼ばれていて、上の画像のように葉っぱなども一切出なくなります。

そのため収穫量が安定しないため、この品種は短果枝を確保するために待ち枝などを多用する剪定方法を行います。

まとめ

摘心をすることで花芽をつけさせることが可能です。

特に樹勢の強い品種やジョイント栽培では必須の作業なので年間作業計画に必ず入れておきましょう。

関連

摘心・摘芯の関連記事