梨の剪定方法と梨の剪定時期(11月中下旬~2月下旬の間)について画像付きで解説します。

剪定で特に重要な花芽や葉芽の見分け方や予備枝、結果枝の切り方などの梨の剪定方法、枝の誘引・稔枝方法を画像で1つ1つ理論に基づいて解説しています。

梨農家おすすめの剪定道具もあわせて紹介。

\ 剪定の基本技術や品種別の特性が記載されているおすすめ教本です/

梨の剪定の目的

剪定の目的は、

- 花芽を持つ枝を残して、今年の夏に沢山の果実を実らせること。

- さらに翌年に実を成らせる枝を出すようにコントロールすること。

以上を冬の期間に同時に行うのが梨の剪定の大きな目的です。

1の『花芽を持つ枝を残して今年の夏に沢山の果実を実らせること。』とは、花芽(はなめ)は夏に果実を着ける芽をさし、その芽を持つ枝を結果枝(けっかし)と言います。

この花芽を沢山もつ結果枝をどれだけ置けるかで、その年の収穫量に影響します。

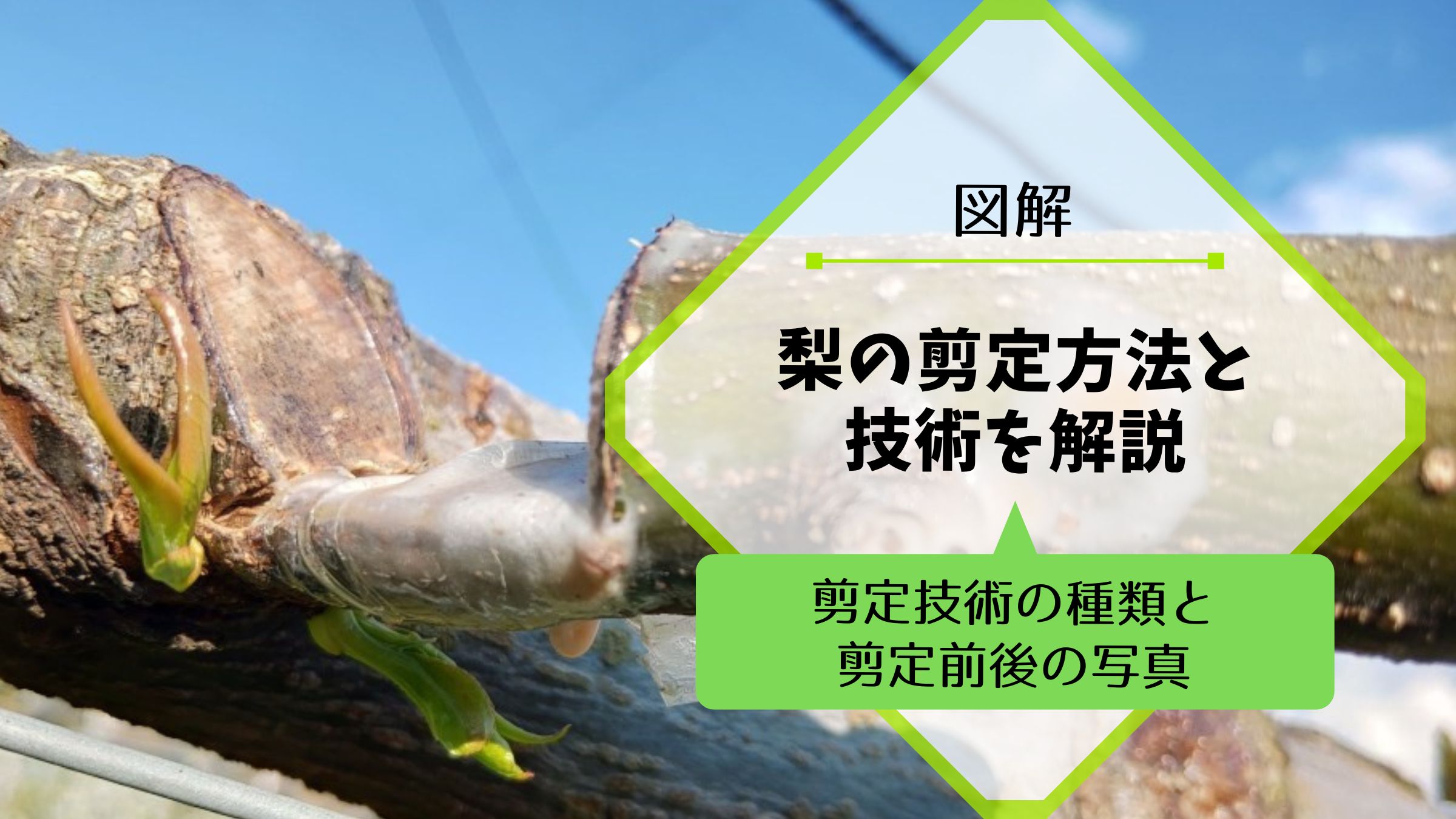

2の『翌年に実を成らせる枝を出すようにコントロールすること。』とは、葉芽(はめ)しか持たない枝(実を着けない枝)を1年間、大事に育てることで翌年に花芽をつける結果枝にすることです。

いわゆる予備枝(よびし)を置くと言われています。※新梢とは夏に伸びる枝をさします。新梢=1年枝

ココがポイント

- 花芽と葉芽の見分け方は基本かつ重要なこと。まずは見分け方を覚えましょう。

- 結果枝(けっかし)は夏に果実を実らせる枝。

- 予備枝(よびし)は翌年の結果枝をつくる大事な枝。

- 結果枝と予備枝のバランス良く配置することが今年と来年の収穫量に繋がる。

梨の剪定・誘引早見表

梨の剪定時期

| 剪定時期 | 11月中下旬~2月下旬 (完全に落葉した頃~開花前の休眠期間) |

|---|

梨の剪定時期は葉っぱが完全に落葉した頃(11月中下旬頃)〜開花前(2月下旬頃)の休眠期間中に行います。

気候によって異なりますが神奈川県では11月中下旬頃~2月下旬頃の間に剪定をしています。休眠期間中は、芽が動かない(樹液の流動が止まっている)ので剪定しても木が衰弱することが無いからです。

落葉後に剪定を始める理由

| 時期 | 養分の貯蔵箇所 |

|---|---|

| 開花~収穫までの期間 | 養分は果実に貯蔵される |

| 収穫後~落葉までの期間 | 養分は芽や枝、木に貯蔵される |

葉っぱは養分を貯蔵する役割がありますが、その養分が集まる場所は時期毎に異なります。開花~収穫までの期間は光合成で得た養分を果実に貯蔵しますが、収穫後~落葉までの期間は翌年の生育のために花芽や葉芽、枝に養分を貯蔵するのです。

収穫が終わったからと言って直ぐに剪定を始めてしまうと、枝や芽にいくはずの養分が十分に貯蔵できなくなり(※枝を切ってしまうと葉っぱもなくなるので)充実した花芽にならなかったり、翌年の新梢の出が悪かったり、最悪の場合は木が枯れる恐れもあります。

なので、収穫後~葉っぱが落葉するまでの期間は剪定を我慢して、完全に落葉しきるのを待ってから剪定は行いましょう。

開花前(鱗片脱落期前)に剪定を終わらせる理由

| 剪定を終わらせておく時期 | 理由 |

|---|---|

| 3月中旬前(鱗片脱落期前) | ・蕾が膨らみ取れやすくなる。 ・水が上がり、枝や木の衰弱が起きやすい。 |

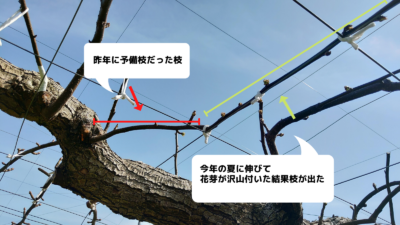

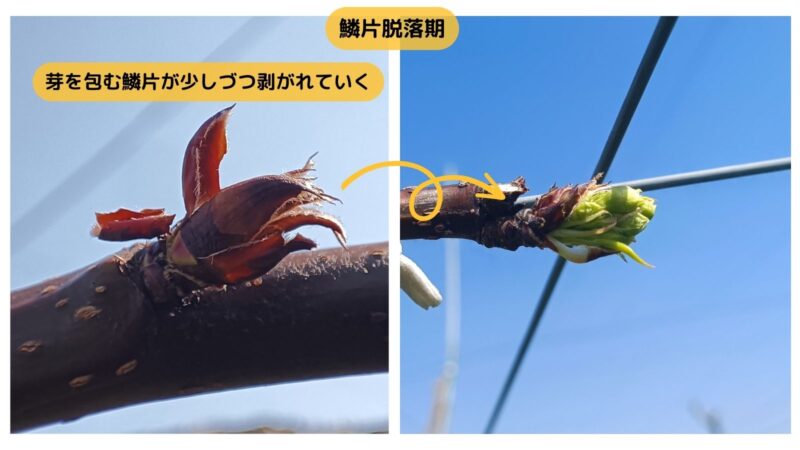

鱗片脱落期(3月中旬頃)は、蕾が膨らみ鱗片が剥がれてくる時期のことをさします。その際に剪定した枝が蕾(花芽)にぶつかると、せっかくの花芽がポロっと落ちてしまいます。そうなると収穫量や葉枚数が減少してしまうので開花前には剪定を終わらします。

また、その頃には水が上がる(樹液が活動する)ので剪定による枝や木の衰弱が起きやすいので注意しましょう。

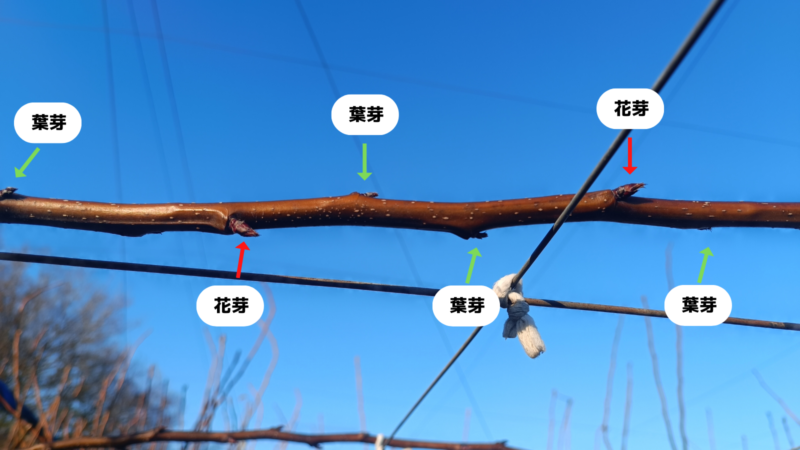

梨の花芽と葉芽の見分け方

| 芽の種類 | 特徴 | 見分け方 |

|---|---|---|

| 花芽(はなめ) | 花芽は花と葉をつける芽 (果実をつける) |

ふっくら大きい |

| 葉芽(はめ) | 葉だけをつける芽 | 小さくぺたんこ |

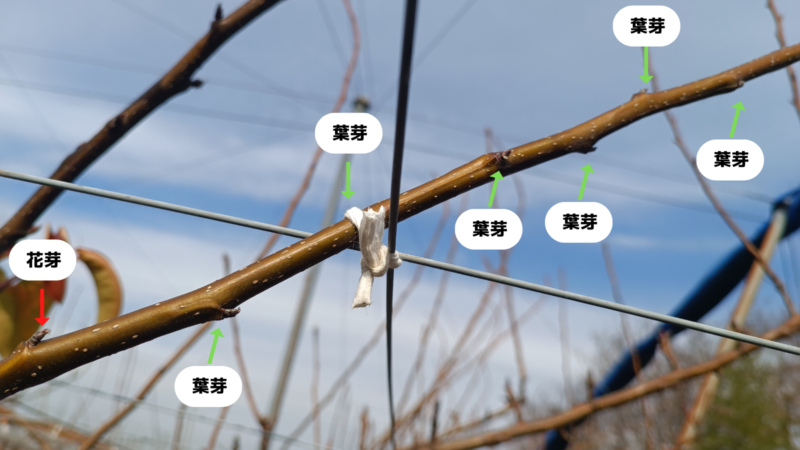

剪定の基礎となる花芽と葉芽の見分け方です。文字通り、『花芽(はなめ)は花と葉をつける芽』で『葉芽は葉だけをつける芽』です。花をつけるということは将来は実をつける芽になります。

この見分け方が分からず、上の画像のような葉芽ばかりの枝を残してしまうと実が付かない『タダの枝』になってしまうので注意しましょう。

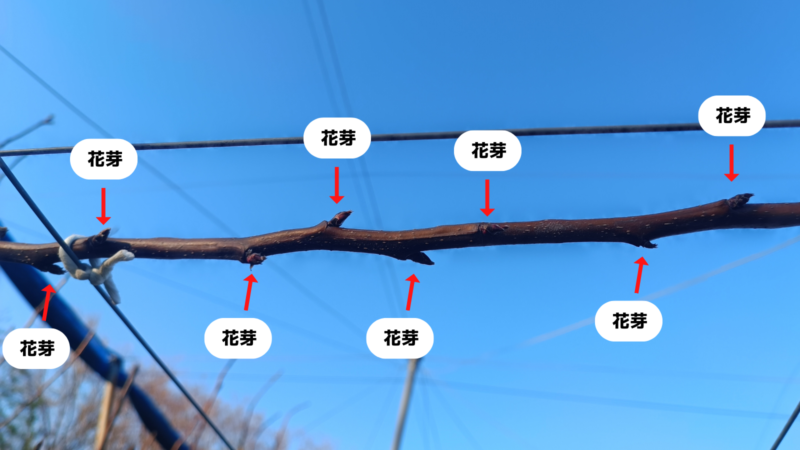

上の画像のような花芽が多い枝を残すことで収穫量を増やすことができます。

花芽の基本的な見分け方は、その芽がふっくら大きいかどうか?です最初の比較画像で示すとおり、花芽はふっくらしていて葉芽はぺたんこです。この違いで判断します。

左の画像は花芽が春先に出蕾したところです。花芽なので花と葉っぱの両方が出ています。

右の画像は葉芽が春先に伸びたところです。葉芽なので葉っぱのみ出ています。

ココがポイント

- ふっくら大きいのが花芽

- 小さくぺたんこなのが葉芽

- 花芽は花(将来は果実)と葉っぱをつける芽

- 葉芽は葉だけをつける芽

梨の芽の種類一覧表

| 芽の種類 | 特徴 | 見分け方 |

|---|---|---|

| 花芽 (はなめ) |

果実をつける (花と葉をつける) |

ふっくら大きい芽 |

| 鬼芽 (おにめ) |

果実をつける (花と葉をつける) あまり良い果実はつけない |

尖った角みたいな形 |

| 短果枝 (たんかし) |

果実をつける (花と葉をつける) 良い果実をつけやすい |

果台があり、ふっくら大きい芽 |

| 中果枝 (ちゅうかし)/短果枝群 |

果実をつける (花と葉をつける) 良い果実をつけやすい |

ショウガや鶏の足みたいな形 |

| 葉芽 (はめ) |

葉っぱだけをつける | 小さくぺたんこな芽 |

| 帯状花芽 (たいじょうはなめ) |

果実をつける (花と葉をつける) 剪定で落とす |

花芽や枝が沢山結合したような奇形 |

| 止め葉 (とめば) |

果実をつける (花と葉をつける) 状況によって使う |

枝の先端にできやすい |

| はげ芽 | 何もでない | 芽がついていない |

花芽(はなめ)

夏に伸びた枝(新梢)につく花芽です。コレが沢山ついている枝を長果枝としてよく使います。

鬼芽(おにめ)

徒長枝(太かったり、伸びすぎた樹勢が強い新梢)によくついている花芽なのですが、あまり良い花をつけないので良い実がなりにくいです。

特徴は葉芽よりも大きいが、尖った形をしている様が鬼の角に似ているので『鬼芽』と呼ばれています。

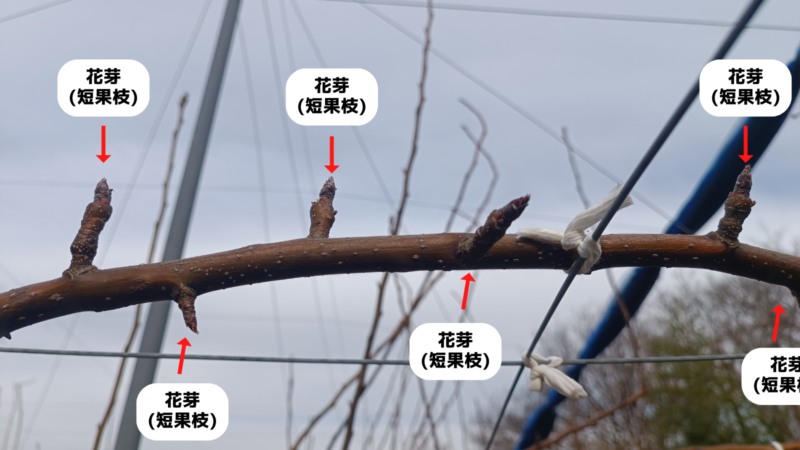

短果枝(たんかし)

2年目の枝につく花芽。短果枝は普通の花芽(長果枝)に比べて芽の養分が充実しているので、良い果実をつけやすいです。待ち枝に良くつきます。

右の画像の○の凹みは昨年に果実をつけた跡(果軸が付いていた箇所)です。

中果枝(ちゅうかし)/短果枝群

短果枝を長く使っていると画像のように短果枝群(中果枝)になります。3年以上使っている古い枝に良くつきます。

この芽も短果枝と同じで充実した花芽なので良い果実をつけます。別名で、ショウガのような形から『ショウガ芽』とも呼ばれます。

葉芽(はめ)

葉芽です。花芽に比べると小さいのが特徴です。これが沢山ついている枝は予備枝や待ち枝で使うことが多いです。

帯状花芽(たいじょうはなめ)

たまにある奇形の枝と花芽です。花芽が帯のように連なっているため『帯状花芽』と呼ばれています。

枝が変形しているものが多く扱いづらいため、あまり使わない(残さない)枝です。

止め葉(とめば)

『止め葉』と呼ばれる花芽です。新梢が伸びる過程でこの芽が形成されると、新梢の伸びがそこでストップします(二次伸長する場合もありますが)。

上向きの芽ではないので長果枝や予備枝では切り落とします。

はげ芽

『はげ芽』と呼ばれる葉芽です。品種『あきづき』などでよくみられる芽で、果実をつけた翌年に短果枝(短果枝群)にならずに芽が枯れてしまった状態です。

小さな陰芽があるので葉っぱが出る可能性もありますが、これが多い枝は果実をつけないので切り落とします。

梨の病気の枝・枯れている枝の判別方法

| 枝の判別 | 枝の判別方法 |

|---|---|

| 生きている枝 | 表面が茶色 切り口が薄緑色 |

| 枯れている枝 | 枝が黒色になっている 切り口が肌色 |

| 病気の枝 | 枝が萎れている 枝の表面がガサガサしている |

梨の病気の枝や枯れた枝の対処について解説します。

生きている枝・枯れている枝の判断方法

生きている枝は茶色で切断面は薄緑色です。逆に枯れた枝は表面が真っ黒になり、切断すると中が薄緑色では無く肌色です。

枯れる原因は胴枯れ病や萎縮病、モンパなどがあります。枯れている枝はパッと見で判断できるので、見つけたら先に剪定して除去しましょう。

カイガラムシの被害枝の対処法

カイガラムシが密集していると新梢(枝)の伸びや花芽に悪影響が出ます。上記の画像はカイガラムシによる被害枝で、枝の表面がデコボコになってしまっています。しかし、枝としては使えるので枯れてしまった芽などを除去すれば問題ありません。

ただし、あまりにも被害が酷い場合は枝が枯れてしまうので、冬期にスプレーオイルとアプロードフロアブル(被害が酷い場所)の混合を散布して防除します。

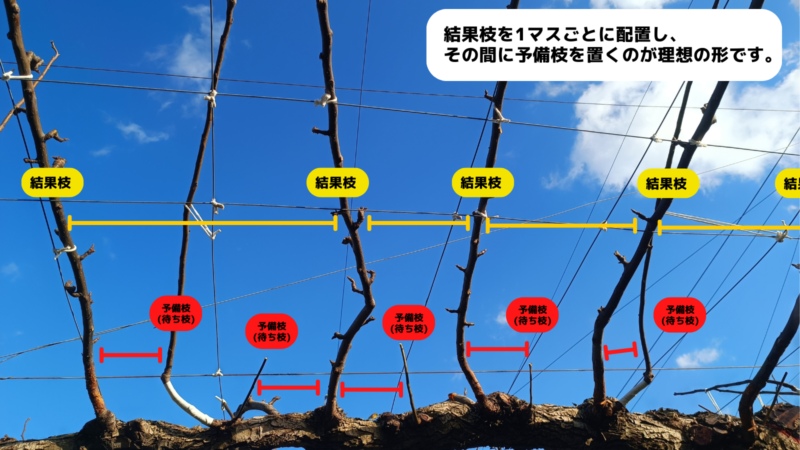

梨の結果枝と予備枝の配置

| 結果枝の配置 | 1マス(約40cm)ごとに配置する |

|---|---|

| 結果枝と予備枝(待ち枝)の割合 | 1:1 (先端に近いほど予備枝を多くして、根元に近いほど結果枝を多くする) |

| 枝の出ている位置 | 出ている位置が少なくとも10cmは離れている枝を使用する。※1カ所から複数の枝を使わない。 |

| 枝の置き順の理想 | 理想Ⅰ:①結果枝→②予備枝→③結果枝(①と③の結果枝は1マスは離す。その間に②予備枝を置く) 理想Ⅱ:①結果枝→②待ち枝→③結果枝(①と②と③は1マスづつ離す。待ち枝は長いので密集を防ぐため。) |

梨の結果枝・予備枝の配置割合について解説します。

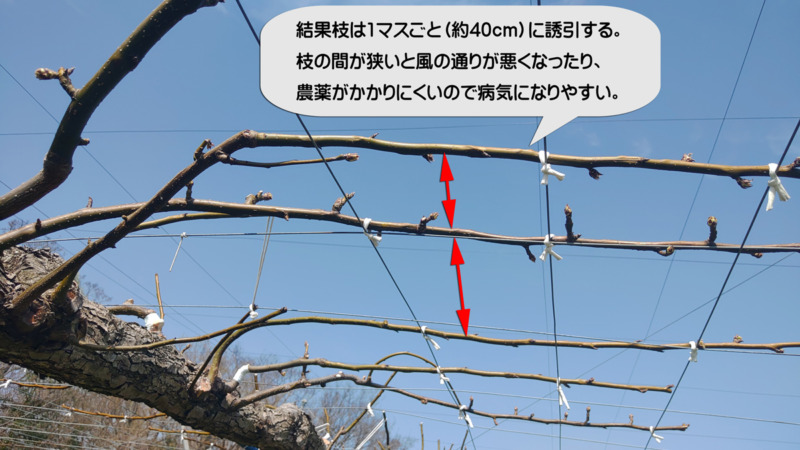

梨の結果枝は1マスあけて誘引する

梨の棚線は1マス約40cmの構造です。結果枝は40cmごとに配置するのが理想です。

この配置間隔が狭いと以下のデメリットが生じます。

- 風の通りが悪くなる。

- 葉っぱが伸びてきたときに影ができるので光合成がしにくくなる。

- 影ができるので根元から新梢(予備枝)がでにくくなる。

- 葉っぱが重なるので農薬がかかりづらくなり、病害虫被害が多くなる。

以上を防ぐために結果枝の間隔は40cmごと(1マス)にします。

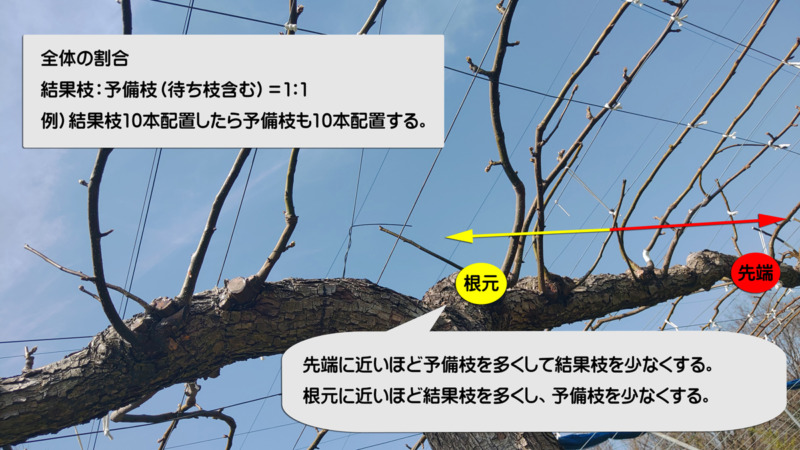

梨の結果枝と予備枝の配置割合

1本の樹にたいして結果枝と予備枝(待ち枝含む)の割合は1:1にします。例えば結果枝を10本配置したら予備枝も同様に10本配置します。

また、先端にいくほど予備枝の本数を多くして結果枝を少なくします。先端は細く養分が届きにくい部分なので結果枝を多く配置すると新しい枝が出にくくなってしまいます。

逆に根元は新梢が出やすいので結果枝を多く配置して予備枝を少なくします(根元は予備枝が0本でもOK)。毎年コンスタントに収穫量を上げるには、このように場所によって結果枝と予備枝の割合を変えます。

結果枝の間に予備枝(待ち枝)を置く

結果枝を1マス毎に誘引したら、その間に予備枝(待ち枝)を誘引します。

こうすることで、来年に古くなった結果枝を切り落とすことになっても、予備枝が新しい結果枝に成長しているので切り替えが可能です。

そして古くなった結果枝を切り落とした所に予備枝が生えている(予備枝を出す技術はこちら)ので、予備枝を育成→新しい結果枝にを繰り返すのが剪定です。

ココがポイント

- 結果枝は1マス(40cm)ごとに配置する。

- 結果枝と予備枝の割合は1:1にする。

- 主枝の先端にいくほど結果枝を減らして予備枝を増やす、根元にいくほど結果枝を増やして予備枝を減らす。

- 使用する枝は、出ている位置が少なくとも10cmは離れている枝を使用する。※1カ所から複数の枝を使わない。

- 枝の置き順の理想Ⅰは、①結果枝→②予備枝→③結果枝(①と③の結果枝は1マスは離す。その間に②予備枝を置く)

- 枝の置き順の理想Ⅱは、①結果枝→②待ち枝→③結果枝(①と②と③は1マスづつ離す。待ち枝は長いので密集を防ぐため。)

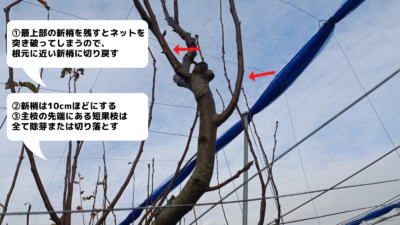

主枝の先端や主枝上の花芽について

| 主枝の先端の切り方 | 新梢は2~3本残してそれぞれ10cm位に切り戻す なるべく根元に近い新梢を残す |

|---|---|

| 主枝・亜主枝・主幹の短果枝 | 全て除芽する(果実を絶対につけさせない) |

主枝の先端の切り方

主枝の先端は養分を引っ張るために枝を上に出させます。本数は2~3本ほどで良いですが切り戻す枝の長さは10cmくらいにします。

あまり短いと芽が出るのが遅くなり、養分を引っ張る役割を果たせなくなるので注意。

また、残す新梢はなるべく根元に近いものを残します。あまり上部にあるとネットを突き破ってしまうので注意しましょう。

ココがポイント

- 主枝の先端の新梢は10cm位に切り戻す(あまりに短いと引っ張り枝として機能しなくなる)。

- 残す本数は2~3本。

- 高い所の枝を残すと、新梢がネットを突き破るので根元になるべく近い枝を残す

梨の主枝・亜主枝・主幹の短果枝は除芽する

主枝や亜主枝についている短果枝(中果枝)は果実をつけないので除芽(じょが)します。

古い中果枝では根元からバッサリと切除して新しい芽が出るのを期待します。仮に古い中果枝から新梢が出ても、新梢を誘引する時に折れるからです。

上の動画が『除芽(じょが)』と言って芽を手で取りのぞく方法です。花芽だけをポキッと取り除きます。

短果枝の花芽がなくなることで摘蕾作業の手間が減ります。また、芽の下の葉っぱが伸び、新梢が出る確率が高まります。

ただし、短果枝から伸びた新梢は誘引するときに折れやすいので注意して誘引します。若木の時に葉枚数を稼ぎたいために良くやる方法です。

ココがポイント

- 主枝・亜主枝についている短果枝(中果枝)の芽は除芽する。

- 短果枝から伸びる新梢は誘引の時に折れやすいので注意する。

梨の長果枝(1年枝/新梢)の剪定方法

| 長果枝の選定 | 花芽が沢山ついている新梢(1年枝)を使う |

|---|---|

| 長果枝の切り方 | 枝が太い箇所/充実した上芽で切る |

梨の長果枝の剪定方法について解説します。

花芽がたくさん付いている枝を使用する

1年生の長果枝の剪定は、まずは花芽と葉芽を確認して上の画像のような花芽が沢山ついている枝を結果枝として使います。この時に葉芽と花芽を見分けられる技術が必要になります。

上の画像:誘引後の長果枝

ココがポイント

- 長果枝とは今年の夏に伸びた新梢=1年枝のこと。

- 花芽が沢山着いている長果枝を使うと、果実も沢山収穫できる。

花芽が少ない長果枝の場合

長果枝は根元から先端までビッシリと花芽がついている枝がベストですが、上の画像のように花芽がまばらな枝も少なくないです。

最低でも花芽が5個はある長果枝を結果枝として使います。花芽の数がそれ以上少ない長果枝は、予備枝に使います。

また、幸水や豊水、秀玉などは見分けられやすいですが、甘太や王秋は花芽の見分けがつきにくいです。

その場合は長果枝では無く花芽がはっきりと分かる、上の画像のような短果枝(2年枝)を結果枝として使うことが多いです。

ココがポイント

- 花芽が最低5個ついている長果枝を結果枝として使う。

- 花芽と葉芽を見分けられるようにする。

- 品種によっては花芽が分かりにくいので、短果枝の着いた2年枝を使う。

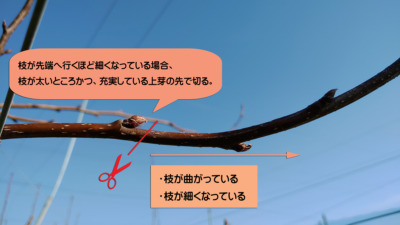

枝が太いところ+ふっくらと充実した上芽の先で切る

昨年伸びてくれた一年生の長果枝の切り方は、枝が太くて充実しているところ+ふっくらしている上向きの芽の先で切ります。

『枝が太く充実している部分で切る』理由は、新梢が勢いよく出てくれるからです。

枝が細かったり曲がったりしているところの芽を使ってしまうと、出てくる新梢が弱いため結果枝の途中から強い新梢が出てしまい、先端まで養分が届かなくなってしまいます。

『ふっくらしている上向きの芽の先で切る』理由は、梨の芽の花序(芽の付き方の順番)と残す果実の位置が関係しています。

ココがポイント

- 枝が充実=太く、芽がふっくらしている上向きの芽の先で切る。

- 花序の関係で先端の芽は必ず上向きのものを残す。

- 長果枝の太さによって切り詰める長さを変える。太いほど切るのは短く、細いほど切るのは長くする。

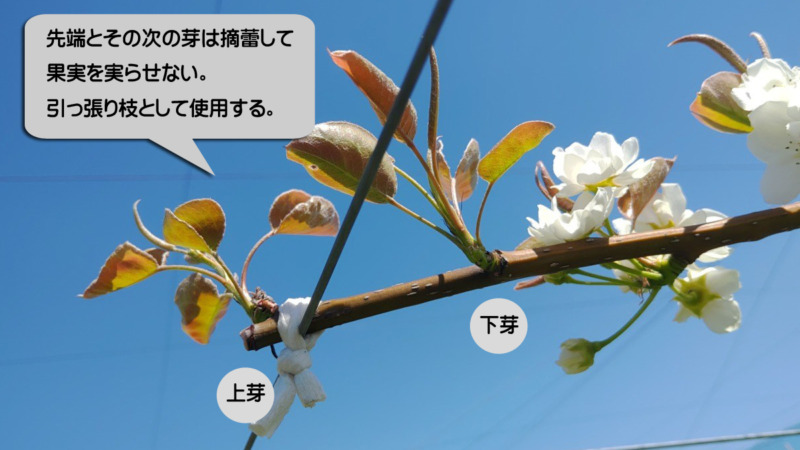

梨の花序について『先端を上向きの芽にする理由』

花序と言って梨の花芽の付き方には『上芽→下芽→右芽(左芽)→左芽(右芽)といった順番』があり、この順番が開花期および摘果の時期になると重要になってきます。

冬に上芽(上向きの芽)が先頭になるように剪定したので、上の画像のように新梢が直上方向へと伸びやすくなり先端まで養分を引っ張ってくれます。

また、先程伝えた『花序』に従い上芽の次は下芽のため下芽は摘蕾で落とすので収穫量に影響を与えません。※新梢を伸ばすために先端2つの摘蕾は必須。

③の画像のように先端まで養分を引っ張ってくれる事で、その途中にある果実に均等に養分が行き渡り均一な美味しい果実が出来ます。

これが先端の芽が下向きや横向きだったため、引っ張り枝の役割ができなかった場合、新梢の途中の上芽が強くなってしまうので枝として歪な形になってしまい、根元や枝の途中から新梢が多数伸びている『クシ状枝』になります。

そうすると均等に養分がいかないので果実はもちろん、その歪な形の長果枝は来年の結果枝として使いにくくなり(上の画像のような枝)、場合によっては根本から切る必要があります。

そのクシ状の枝になるのを防ぐために、先端の芽は上向きの強い芽にするのです。

注意したい点は、いくら上向きの先端の芽を残したとしても、先端にいくにつれて枝が細いときは上向きの芽の役割を果たせません。なので枝が太いところかつ上向きの芽のところで剪定をするのが理想です。

また、先端の新梢が伸びるだけならその伸びた新梢を切り戻すだけで済むので、綺麗な形の結果枝として2〜3年ほど使い続けられます。

ココがポイント

- 先端の2芽は摘蕾するので葉芽でも良いが、上向きの大きめの芽にする。

- 先端の芽が上向き以外だと、クシ(あばら)状枝になりやすい。

- 長果枝の剪定は花序を意識する。

梨の結果枝の誘引と稔枝(ねんし)の方法

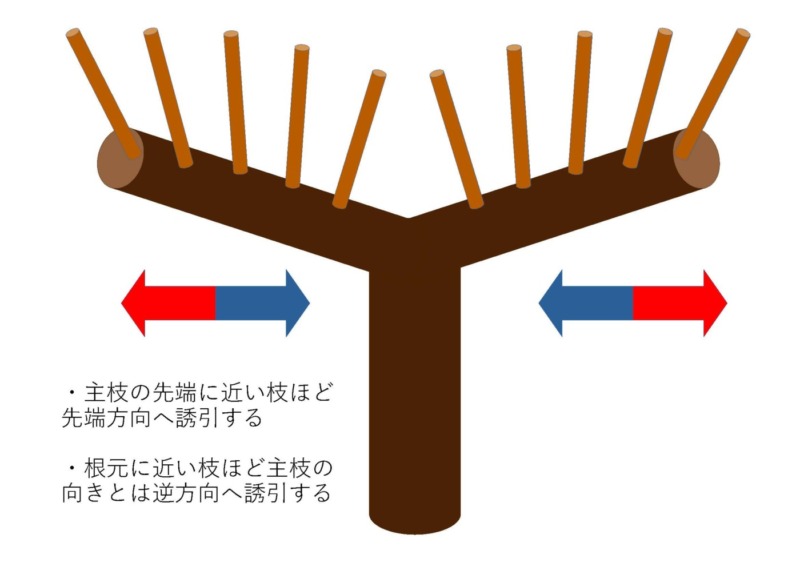

| 誘引方向 | 主枝先端に近い枝ほど先端方向へ誘引 根元に近い枝ほど根元方向へ誘引 |

|---|---|

| 結果枝の誘引角度 | 0°(棚にべったり) |

梨の結果枝の誘引と稔枝について解説します。

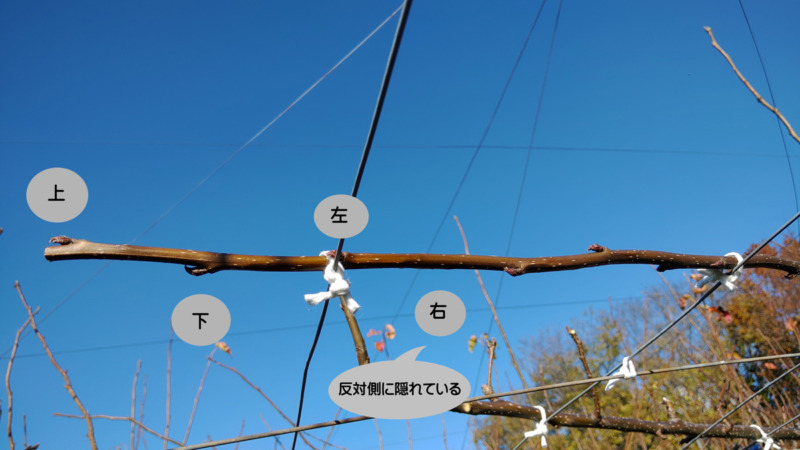

誘引方向について

梨の枝の誘引方向は、主枝(亜主枝)の先端に近い枝ほど、主枝の先端方向に誘引します。逆に根元に近い枝ほど、主枝の先端とは逆方向に誘引します。全体を見ると扇状に誘引する形です。

先端の枝ほど養分が届きにくいため、主枝の流れに沿うことで養分を届きやすくして、根元に近い枝ほど養分が届きやすく太くなりやすいので、それを妨げるために主枝の流れとは逆方向に誘引するのです。

ただし、ジョイント栽培では異なり、ジョイント栽培では主枝に対して枝の位置は関係なく全て垂直に誘引をします。

梨の結果枝の誘引について

実をつける枝は、棚にしっかりと紐やテープナーで誘引します。棚に水平に固定することで強風が吹いても枝がバサバサと揺れるのを防げます。そうすることで、果実が落果したりキズや擦れを防げるので、見栄えの良い梨が生産できます。

枝の根元もなるべく棚に水平に誘引します。根元が浮き上がった状態だと枝の高い位置から出る新梢の勢いが強いため、養分が高い位置に集まってしまい結果枝の先端まで養分が届かなくなります。

そうなると果実に行き渡る養分が偏ってしまうため、その枝の中で収穫できる梨のサイズにバラツキが出てしまいます。

極端に言うと、先端はS玉だけど、高い位置・根元に近い位置は5L玉など。なので結果枝は勾配をつけずに、水平になるように棚に誘引をしましょう。

おすすめの誘引紐

梨の誘引には安価なので麻紐を使うことが多いです。稲作もしているのでコンバイン用の紐とか。

ですがこの麻紐はグイグイと枝に食い込んでいくので骨格枝や長果枝の誘引には不向きです(上の画像)。

通年でその枝を使う場合は、食い込み箇所からポキッと折れる可能性があります。

そこで麻紐の代わりに柔軟性があり適度な太さのクラニロープがおすすめです。

やや太めで枝に食い込みにくく自然分解する(誘引して1~2年ほどは持つ)ので、扱いやすい紐です。

他にも新型の強保持力型のテープナーなどもあるので、麻紐以外も検討してみるのが良いです。

また、紐を切るときは手に指輪のようにつけるアイアイカッターも良いです。紐を切るときに剪定鋏に持ち替える必要がありません。

ココがポイント

- 勾配をつけずに、根元から先端まで水平になるように棚に誘引する。

- 麻紐だと食い込みやすいので、骨格枝などにはクラニロープなどを使う。

梨の稔枝(ねんし)について

梨の枝は無理に曲げようとすると折れてしまうので、枝にキズをいれて折れないように『ねじ曲げ棚に誘引する』ことを稔枝と呼びます。具体的な方法は下記の動画で解説しています。

梨の稔枝の動画

あわせて読みたい

稔枝をせずに折れた枝

根本に割をいれず、稔枝をせずにそのまま棚に誘引した枝です。誘引直後は折れなくても後日ヒビが入って折れてしまっています。

梨の古い結果枝(2年枝以降の枝/短果枝)の剪定方法

| 古い結果枝の誘引角度 | 0°(棚にべったり) |

|---|---|

| 先端の剪定 | 先端の立ち上がりの部分(枝もしくは短果枝)は5cm位に切る |

| 枝の途中の剪定 | 枝の途中にある短果枝群は花芽を1つに(横向き・根元に近い芽) |

梨の短果枝の剪定方法について解説します。

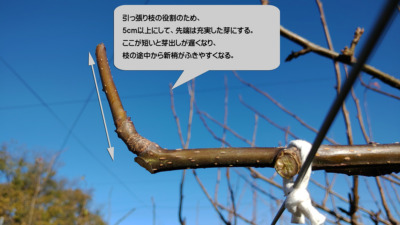

先端の剪定

まずはじめに枝の先端の剪定についてです。こういった年数の経過した結果枝は立ち上がりの先端を5cm~の長さに切り、引っ張り枝として使用します。

先端が短すぎると春先に芽出しが遅くなってしまい引っ張り枝の役割ができず、枝の途中から強い新梢がふきでてクシ状になる可能性が増加します。(立ち上げ部分が長いと養分が充実しているので、先端の新梢がよく伸びて引っ張り枝として機能する)

また、開花時期には先端は引っ張り枝として養分を引っ張らせる役割に使うので果実を実らせないので摘蕾をします。

古い結果枝の先端では新梢が何本も出ています。この場合は真っ直ぐな新梢を1本残して剪定します。また、根元に近い新梢が出ていればそれに先端を切り替えます。

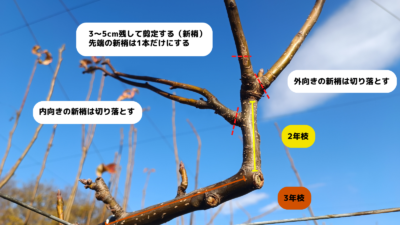

中果枝の剪定

次に、枝についている短果枝群の剪定について解説します。枝の中間にある短果枝は花芽を1つにすることで、開花時期にする摘蕾・摘果の作業を省力化できます。

残す芽は充実したふっくらとした花芽+横向きの芽+なるべく根元に近い花芽を残します。

残す芽が上向きだと果実が実ったときに果重で軸折れがおきやすいからです。逆に下向きでは果実に雨水が溜まりやすくなり、病気の発生確率が上がるためです。それらを防ぐために横向きの芽を残します。

冬の剪定時期に花芽を整理しとかないと①のようになる。摘蕾に時間がかかってしまうので冬の間に必ず芽の整理をしておく。

短果枝は先端では無く根元に近いところの花芽を使います。先端の芽を残してしまうと果実が実ったときに収穫が大変だったりなど、作業性が悪くなるからです。

結果枝の途中から伸びている新梢の根元に花芽が無い場合は、根元から切り落とします。

弓なり枝

側枝に花芽が少なく長めの短果枝がついている場合は、弓のように誘引します。こうすれば少しでも収穫量を上げられます。

また、摘果時期には弓なり枝の先端の1果のみ残し他は摘果します。弓なり枝は細い枝なので2個も3個も果実を実らせると枝が折れてしまうからです。

ココがポイント

- 先端の立ち上がりの部分(枝もしくは短果枝)は5cm位に切り戻して引っ張り枝として機能させる。

- 枝の途中にある短果枝群は花芽を1つ(横向き・根元に近い芽)にする。

剪定後の古い結果枝の画像

古い結果枝の根元が太い場合や、付近に予備枝が無い場合はノコ芽を入れて樹勢を弱くします。

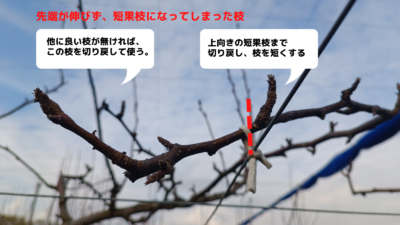

先端の芽が伸びなかった古い結果枝(2年枝以降の枝/短果枝)の剪定方法

結果枝の枝の先端が順調に伸びず、短果枝になってしまった場合の剪定方法です。

先端が伸びなかった理由は複数あります。

・枝が長すぎて先端まで養分が引っ張れなかった。

・枝の途中で徒長枝が出てしまい、先端の枝まで養分が届かなかった。

・病害虫による被害を受けた。

・木の樹勢が弱っている。

などの理由が考えられます。

先端が短果枝になってしまった場合、養分が先端まで引っ張れなかったと仮定してとりあえず切り戻し剪定をします。

枝の途中の上向きの短果枝まで枝を切り戻し短くして、養分が先端まで届くようにします。ただし他に良い枝があれば根元から切り落とします。

一カ所に何本も枝が出ている場合の剪定方法

一カ所から枝が沢山出ている場合は、残す枝を1本選びます。同じ位置に何本も残してしまうと、養分がそこに集中してしまい他の場所から枝が出にくくなってしまうからです。

残す枝は付近に結果枝が無ければ、その中でもより良い結果枝を。付近に予備枝が無ければ予備枝を残します。

上の画像の場合は花芽が沢山ついている結果枝かつ、枝の位置が主枝の下部のものを残しました。

主枝の上部にある結果枝を残してしまうと誘引する際に稔枝をする必要が出てくるのと、コブが上部にできるため、今後、直上枝が出やすくなってしまいます。

なので、1カ所から複数出ている場合は、その中から1本かつ主枝の下部にある良い枝を残すのがルールです。

梨の不要な枝の剪定方法

| 梨のコブの残し方 | 上部は残さないように△に切る 新梢が根元にある場合は切らないように注意する |

|---|---|

| 大きなコブの切り方 | 枝を1本残して剪定する |

梨の不要な枝の剪定方法について解説します。

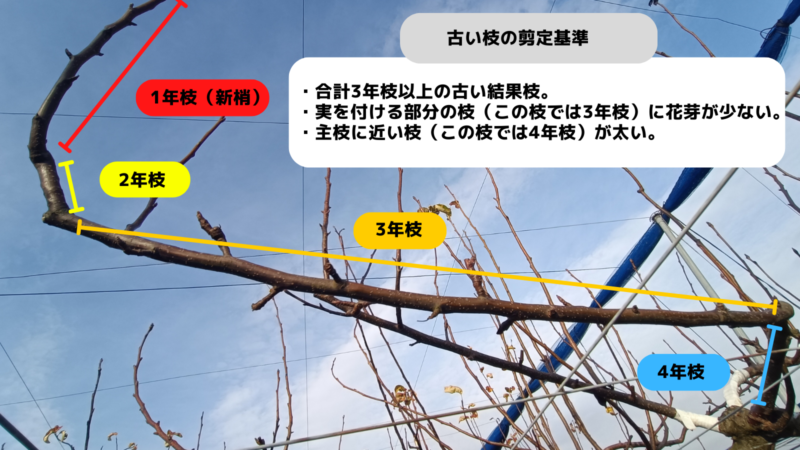

不要な古い枝の見分け方

3年以上の古い結果枝は、近くに良い枝があれば切り落とします。結果枝は何年も使っていると花芽が少なくなります。

上の画像のように花芽がほとんどありません。なのでこの枝を残しても意味が無いので剪定します。

幸いなことに付近に別の結果枝(花芽が沢山付いている)があり、この枝の根元には予備枝があったので、この古い枝は切り落とします。

付近に良い結果枝や根元に予備枝が無ければ仕方なくこの古い枝を使うところでした。

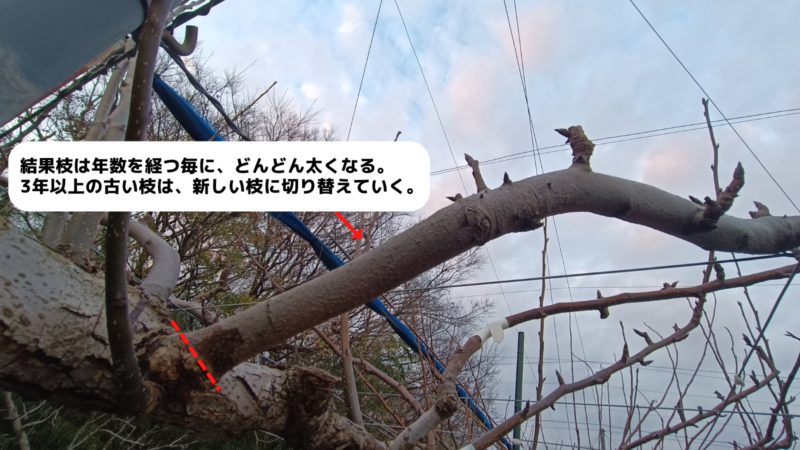

年数が経過している古い枝ほど太くなるので、3年以上の古い枝は新しい枝に切り替えていく。

梨のコブの残し方

古い枝や太くなった不要な枝を無くす際は、根元の下の部分を出っ張らすように(かつ上部は残さない)剪定することで、下部から新梢が出てきやすくなります。

下部から出た枝は冬に誘引がしやすいメリットがあります。コブのシワ部分には潜芽(せんが)といって芽が潜んでいます。それを残すことで芽が出る確率が上がります。

コブのよくない残し方

切り口の上部にでっぱりが残るとそこから芽が出やすくなり、直上枝(徒長枝)になりやすくなってしまいます。上の画像のようにコブの上部が少し残っていたため、芽が出てしまい直上枝になった様子です(実際の枝の場所は異なりますが)。

直上枝になってしまうと誘引の際に折れやすくなりますし、花芽の付きもイマイチになってしまいます。

梨の大きなコブの切り方

盛り上がっているコブを残しておくと、そこから直上枝が出やすくなるので切除しましょう。ただ切除する時はコブの付近(直下)に必ず1本は枝を残すようにします。

でないと切り口が大きいため癒合せず、枯れこむことがあるので注意しましょう。

ココがポイント

- 根元は下部を出っ張らすように剪定する。

- 潜芽がひそんでいるシワを残すように剪定する。

- 切り口の上部を残すと直上枝が出やすいので注意する。

- 大きなコブを切るときは、枝を必ず1本は残す。

梨の枝の根元の芽欠き

| 芽欠きをする枝 | 結果枝・予備枝 |

|---|---|

| 芽欠きをする範囲 | 枝の根元10~15cm |

梨の芽欠きの解説をします。

梨の芽欠きはなぜするのか?

枝の根本近くの芽は、養分が成長が強くなってしまい徒長枝になりやすいため必ず芽欠きをします。芽を欠かないとそこに養分が取られてしまうので先端の芽の成長が阻害されます。

阻害されると結果枝の枝がクシ状になり翌年は使えなくなったり、予備枝がうまく成長せず、結果枝として使えなくなる恐れがあります。

これは結果枝・待ち枝・予備枝全てに共通するので、先端を伸ばしたい枝の根本は全て芽欠きをします。

冬に芽欠きをしていないと、①の画像のように根元から強い新梢が出てしまいます。

逆に芽欠きがしてあると②のように根元から新梢がでないので、管理が楽になります。

芽欠きをしていないと冬にこのような枝になります。根元に近い枝ほど樹勢が強くなるので、結果枝の先端のほうが先細りしています。

梨の芽欠きの動画

ココがポイント

- 結果枝・予備枝などの根元10~15cmほど芽欠きをする。

- 芽欠きをすることで、翌年も結果枝として使えるようになる。

梨の予備枝を出す方法

| 切り方 | 枝の根元の『しわ(潜芽)』の上に切り込みを入れる |

|---|

梨の予備枝を出す方法を解説します。

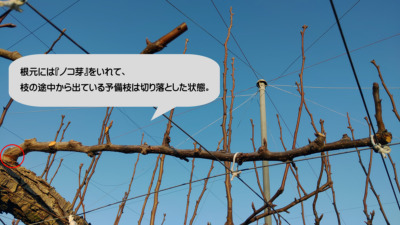

梨の枝元にキズを入れる『ノコ芽』

2~3年以上使っている古くなった結果枝の根元に、ノコギリでキズを入れて芽を出させる技術のことを通称『ノコ芽』と呼んでいます。

古い枝などで根元から中々新梢が出なかったり、これ以上その枝が太くならないように(かつ勢いを弱めて短果枝をつけたい)したい場合に根元に切れ込みをいれます。すると切れ込みのところが養分の流れを止める役割を果たし、その下から新梢が出やすくなります。

梨の枝の根元付近の『しわ』には隠れている芽『潜芽(せんが)』あるのでその上で切ることで、その芽を刺激して芽を出させる意味もあります。

この出た芽が順調に育ってくれると、③の画像のように来年の結果枝または予備枝として使えるようになります。

しかし、④の画像のように芽が出ずに切り口が癒合するだけの場合もあるので注意しましょう。

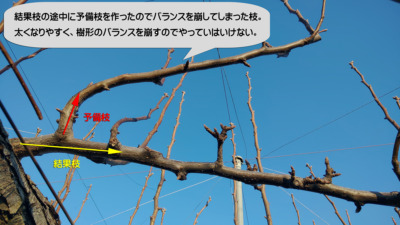

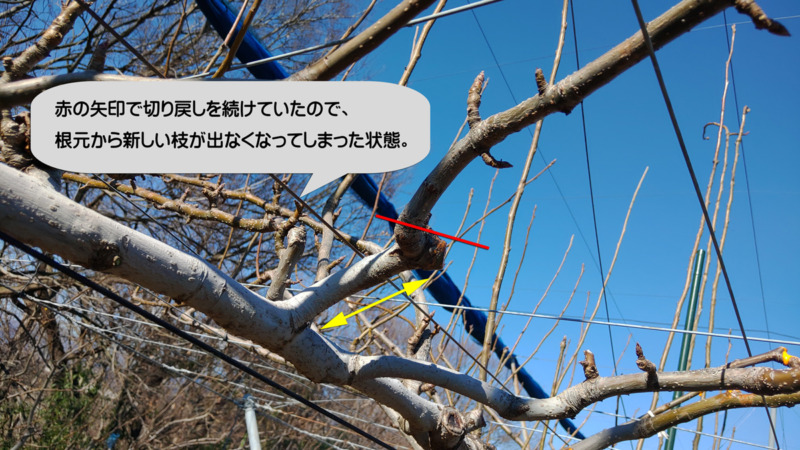

予備枝の出し方

①の画像は根元に予備枝が無いので、無理矢理に結果枝の途中に予備枝をつくった状態。この状態にしてしまうと根元から新たな予備枝が出にくくなります。

なので②のように予備枝は切り落とし、根元に『ノコ芽』をいれて予備枝を出すようにします。

予備枝を結果枝の途中から出させるのを続けると、上の枝のように根元から予備枝が出なくなってしまうので注意。

ココがポイント

- 根元から芽を出させたいときは『しわ(潜芽)』の上に切り込みを入れる

- 根元から新梢を出させたい時や、枝が太くてこれ以上太らせたくない樹勢が強い枝に対して行う。

- 芽が出ずに癒合するだけの場合もあるので注意する。

- 結果枝の途中から予備枝は出させない。予備枝は必ず主枝(亜主枝)から出させる。

梨の予備枝の剪定・誘引方法

| 予備枝の目的 | 花芽を持った長果枝を出させること |

|---|---|

| 予備枝に使う新梢の太さ | 鉛筆程度(これ以上太い新梢は待ち枝にする) |

| 予備枝の切り方 | 約15cm位の長さにする |

| 予備枝の先端の芽 | 充実した上芽もしくは横芽の先で切る |

| 予備枝の誘引角度 | 45° |

梨の予備枝の剪定と誘引の仕方

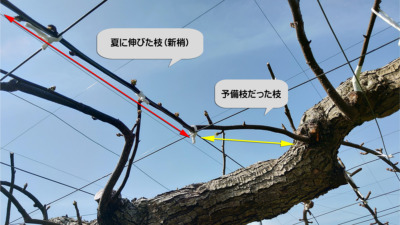

予備枝は結果枝として使おうにも花芽が少なく細い新梢(1年枝)を、『強めに切り戻す+充実した芽を先端にする』ことで、そこから強い枝を出させる方法です。

基本的に予備枝は新梢(1年枝)を使います。

太さは鉛筆程度の新梢を使用し、切り戻す長さは約15cm位の長さにします。強く切り戻すとその分、勢い良く新梢が出てくれます。誘引角度は可能なら45°位にして先端の新梢を強く出させます。

②の画像は翌年の枝の状態です。黄色い線の部分は予備枝だった枝で、赤の線は夏に伸びた部分。このように結果枝として使えるようになりました。

太さ別の予備枝の剪定方法

太さが約1.5cmでは15~20cmまで切り戻します。太さが1cm未満と細い枝では15cm未満に切り戻します。切り戻す長さが長いほど、新梢が勢いよくてくるからです。

逆に太い枝を短くしてしまうと新梢の勢いが強すぎてしまい、葉芽ばかりの枝になってしまいます。

さらに1年枝の発生位置によって切る長さを変えます。主枝の根元に近い場合は長めに残し、遠ければ短くするなどです。

花芽を持つ新梢を上手に出すには、木の状態を見つつ、枝が出ている位置を把握し、枝の切り戻す長さを考えるなど、経験と勘が必要です。

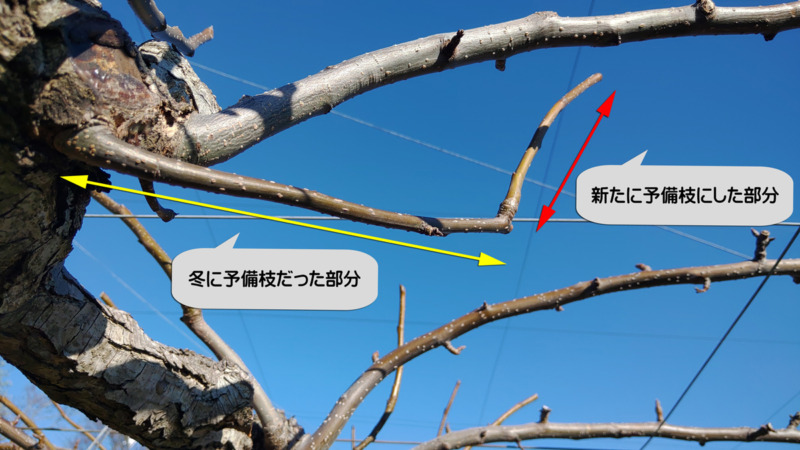

もう一年予備枝にする場合

上の枝は昨年に予備枝として出させたものの、思ったより良い枝が出なかったのでもう1年予備枝として使う枝になります。

切り戻す場合は前と同じ枝(2年枝)の長さかそれより少し短めに切り戻します。強い枝が出なかったのは切り戻しの長さが足りなかった事が原因の1つなので、もう少し短く切り戻します。

予備枝にした2年枝部分に短果枝がある場合は切り落とします。

枝の生長に養分を使いたいのに、2年枝部分に果実が実るとそこに養分が取られてしまうからです。

ココがポイント

- 予備枝は15cmほどに切り戻す。

- 先端の芽は充実した強い芽にする。

- 角度は45°に誘引する。

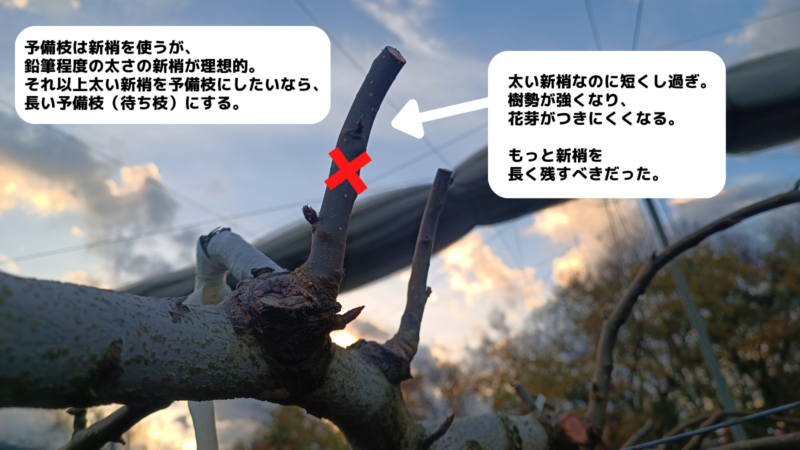

予備枝の剪定の失敗例

結果枝の途中から出ている新梢は予備枝にしません。必ず切り落としましょう。

予備枝にする新梢は主枝(亜主枝)から直接出ている枝を使用します。

上のは新梢が太いのに短く切りすぎてしまった予備枝です。こうなると樹勢が強くなり徒長枝気味になります。

その結果、花芽が少なく葉芽ばっかりの枝が出来てしまいます。

太い新梢は待ち枝にしましょう。

葉芽ばかりの梨の枝の剪定と誘引方法『待ち枝の作り方』

| 待ち枝の目的 | 短果枝を持った結果枝をつくること |

|---|---|

| 待ち枝の切り方 | 枝の先端だけ少し切る |

| 待ち枝の先端の芽 | 充実した上芽もしくは横芽の先で切る |

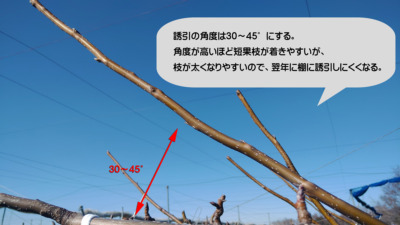

| 待ち枝の誘引角度 | 30〜45° |

葉芽ばかりで、まったく実がつかない新梢の剪定方法について解説します。

葉芽ばかりなので、そのまま棚に誘引しても果実はつかないため1年間は養分を蓄えさせます(花芽があったら全て落とす)。そうすることで翌年に結果枝として使う剪定方法になります。

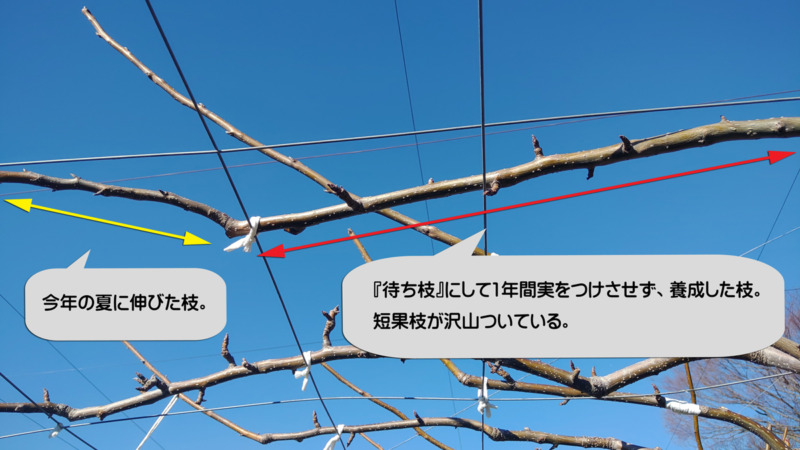

梨の待ち枝として使う方法

待ち枝とは、今年伸びた強い勢いの新梢(1年枝)を、あえて長い枝のままの状態で残して(結果枝のように先端は少し切り戻す)角度を30〜45°くらいに誘引し、先端を5cmほど剪定し上芽で残します。

そして、この年の花や果実は全て摘蕾·摘果で落とすことで、短果枝をシッカリつけさせて来年の結果枝として使う枝になります。

ただし、誘引する角度が高いほど枝が太くなりやすいので、翌年に棚に誘引するのがやりにくくなります。

また、待ち枝に使う枝は『1年生の花芽が少ないor花芽が無い強い勢いの長果枝(新梢)』を基本的に使います。長めの予備枝と考えてもらえればOKです。

上の画像の赤色の部分は昨年、待ち枝にした枝です。待ち枝にしたので短果枝が沢山付いています。

待ち枝の誘引角度について

誘引角度を30〜45°にする理由は、水平だと枝の途中から強い新梢が出てしまい枝が歪んでしまうからです。また、誘引角度を60°などにすれば先端が強くなり途中の新梢が伸びずに短果枝になりやすいのですが、今度はその枝が太くなるので翌年の誘引が物凄くしにくくなります。

なので短果枝がソコソコ着きやすく、かつ誘引もしやすい角度が30〜45°になります。ちなみに剪定方法は、先端が上芽もしくは横芽になるように少しだけ切り戻します。

ココがポイント

- 先端の芽が充実した上芽もしくは横芽になるように切り戻しをする。

- 誘引角度を30~45°に誘引する。

- 待ち枝につく花・果実は全て摘蕾・摘果して、養分を貯蔵させる。

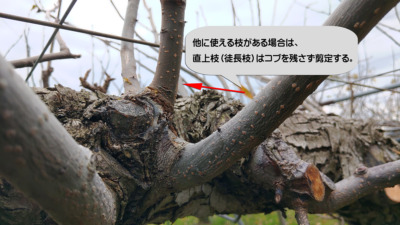

梨の徒長枝・直上枝の剪定方法

| 不要な場合 | コブを残さず切る |

|---|---|

| 結果枝(長果枝)として使う場合 | 捻枝をする |

梨の直上枝(徒長枝)の剪定方法を解説します。

直上枝(徒長枝)の基本的な処理の仕方

徒長枝・直上枝は基本的には、コブを残さずに綺麗に剪定します。コブを残してしまうと切り残しから直上枝が出やすくなります。枝の途中にある直上枝もキレイに切除します。

基本的には直上枝(徒長枝)は切除しますが、他に結果枝が無い場合は直上枝や徒長枝を結果枝として使います。

直上枝(徒長枝)を結果枝として使う場合『稔枝をする』

枝にキズを入れて稔枝(ねんし)をします。直上枝を無理矢理折って、棚に寝かせて結果枝として使う方法になります。梨の枝は強いのでビニールテープを巻けば、雨水の侵入を防ぐ=菌の侵入を防げるので、枯れずに癒合してくれます。

このようにしっかりテープを巻けば枯れずに切り口(割れ目)は癒合します。

直上枝(徒長枝)を結果枝として使う場合『首の皮一枚切り剪定』

若木などの骨格枝をつくっている時などは根元からどうしても樹勢の強い枝が出やすくなります。

可能ならそういった枝は根元からバッサリと無くしたいのですが、葉枚数を稼ぐためにあえて残す場合があります。

そこでその枝がこれ以上太くならないようにする技術が【首の皮一枚切り】になります。

上のように枝を少し残してくり抜いてテープでぐるぐる巻きにすることでその枝は枯れず、かつ葉枚数を稼ぐことができるので若木の成長を促せます。

また、上の画像では根本から芽が出てくれたので来年の予備枝か結果枝として期待できますが、この芽が出なかった場合はこのくり抜いた枝を来年の結果枝として使うパターンもあります。

ただし、この剪定方法をした場合は切り口をビニールテープでしっかり巻きます。ビニールテープを巻かないと、切り口が大きいので雨水を介して胴枯れ病にかかって、枝が枯れる場合があります。

ココがポイント

- 枝を太らせたくない場合に使う技術。

- 骨格枝を作るときなどで葉枚数を稼ぐときに使う。

- 直上枝を結果枝として使う場合にも有効。

- 切り口は雨水が入らないように、ビニールテープでしっかり巻く。

梨の『はげ芽』の対策

また、品種によってですが待ち枝にせずに今年実をつけさせてしまうと、短果枝にならずにハゲてしまうことがあります。

一般的に梨の枝は光が当たり養分が供給されていれば、左の画像①のように一度実をつけた所に花芽がふたたびつきます。

しかし日陰になったり栄養状態が悪かったりすると、右の画像②のように花芽がつかず芽が枯れてしまいます。

それを果樹農家では【はげる】と呼んでいます。特に品種としては【あきづき】がこうなり易いため、あきづきの剪定では待ち枝を多用します。

梨の枝の切り口には保護剤を塗る

| 切り口の保護剤 | トップジンMペースト |

|---|---|

| 切り口の保護剤 | バッチレート |

梨の胴枯れ病について

切り口から菌が侵入して①のように枝を枯らせてしまいます。それにより収穫量が減ってしまうので、菌の侵入防止のためにも切り口には保護剤を塗りましょう。

また、胴枯れ菌が果実に侵入すると②の画像の芯腐れ病になります。

保護剤の種類

保護剤にはトップジンMペーストとバッチレートがあります。

トップジンMペーストはボンド、バッチレートはペンキのような塗り心地です。

また、トップジンMペーストを薄めることでブドウの黒とう病対策につかえます。

梨の剪定におすすめの剪定道具一覧

剪定鋏

オリジナルライオンの剪定鋏 No.7107 と専用ケースです。アンビル型+バイパス型のハイブリッドモデルなので切れ味鋭く、少ない力でスパッと切れるので腱鞘炎の人におすすめ。

ノコギリ

サムライのノコギリです。曲刃になっていて枝にひっかかりながら楽に剪定でき、ゆっくりノコギリを引くだけで枝が楽に切れるので腕が疲れにくいです。果樹の剪定なら刃がやや硬めの青色のチャレンジがおすすめです。

結束誘引機

新発売した新型テープナーです。過去のテープナーを改良して、反発力が強い枝を誘引できるようになりました。

過去のテープナーでは枝を誘引して、その時は棚に留められていても強風で結局外れてしまいました。しかし、この新型 MAXテープナー HT-S45Eは強保持力で新しくなったテープには繊維が編み込んであるので、超頑丈になりました。そのおかげで強風でも外れることはありません。

誘引紐とアイアイカッター

誘引紐は麻ひもを使っていますが、若木では食い込んでしまいます。このクラニロープは、太く柔らかい素材なので枝に食い込まないので重宝しています。

また、紐を切るときは指につけられるリングタイプのカッターが便利です。誘引しながら指にはめたカッターで紐を簡単に切れるので、紐を切るときに剪定鋏を取り出す必要がありません。紐を切るとき、いちいち剪定鋏を取り出す必要がなくなるので、誘引がかなり楽になります。

幹割り鋏

梨の稔枝(ねんし)が楽になる鋏です。稔枝をするとき枝にカッターや剪定鋏でキズを入れますが、この鋏を使えば一発で簡単に割りを入れられます。一丁あるとなにかと便利です。太い徒長枝を無理矢理曲げる時によく使います。

切り口の保護剤

トップジンペーストはボンド、バッチレートはペンキのような使い心地です。効果はほぼ同じですが、トップジンペーストの方はブドウの黒とう病対策に使用できます。

電動剪定鋏

関連

剪定の関連記事

剪定の関連道具や書籍