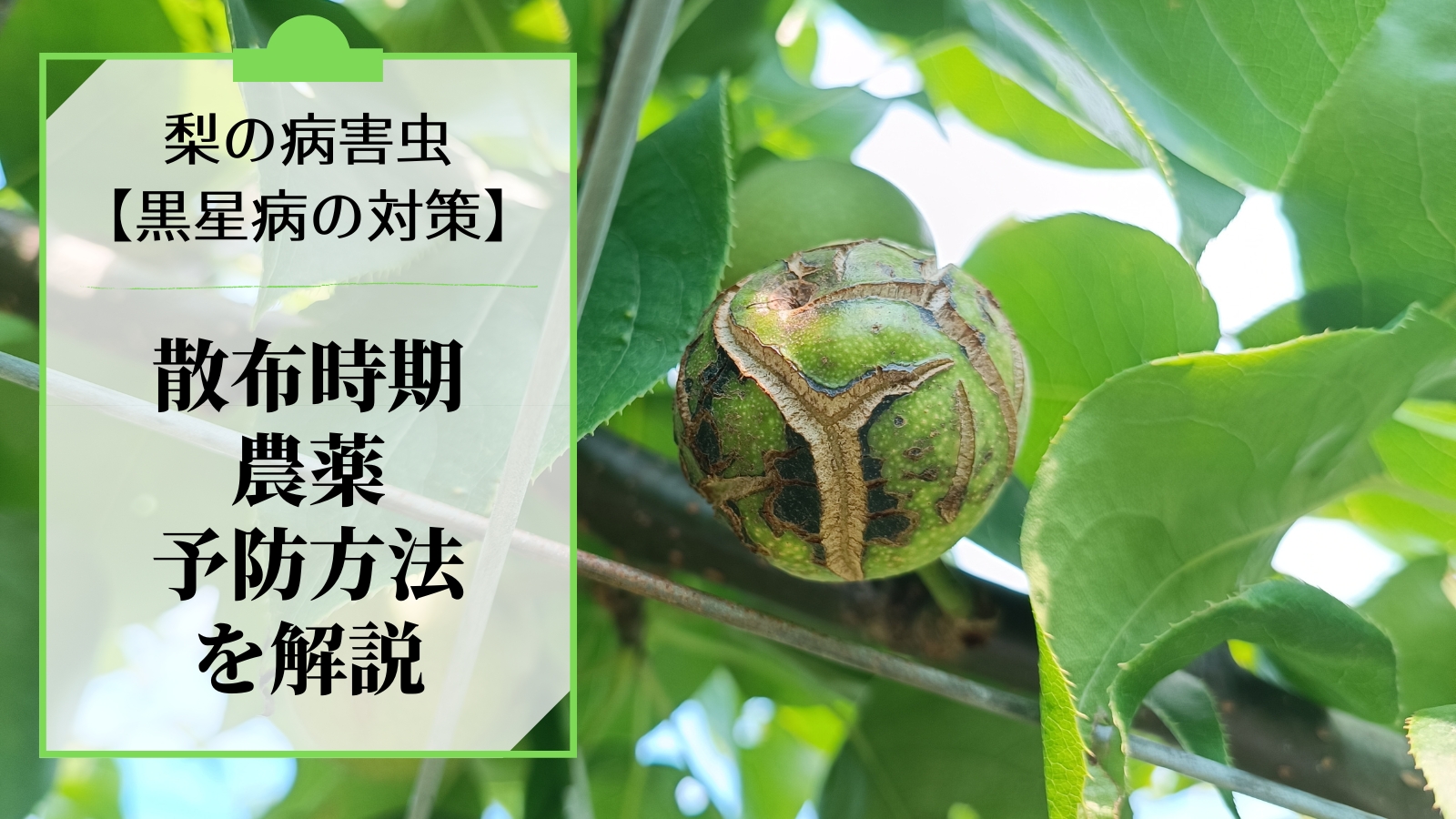

梨の黒星病について

発病する環境など

【発病状況】

黒星病菌は、10度前後になると活性化し、15度~20度が最適な気温です。

また、気温が30度以上だと動きが止まります。

最も早く病状が現れるのは春先で、「葉芽」と「花芽」の基部近辺に病斑をつくります。指でこすると黒い粉がつきます。

「開花時期から幼果期」と「梅雨時期」は、特に黒星病が発生しやすい時期になります。

葉が濡れた時間が24時間以上経つと発生しやすくなります。

発病のしやすさは、品種間で差があります。引用

黒星病に使用する農薬・散布時期

環境保全型防除

休眠期に使用する農薬

| 農薬の種類 | 農薬名 | 有効成分 |

|---|---|---|

| 治療剤+予防剤 | アルタベールフロアブル | マシン油+有機銅(8-ヒドロキシキノリン銅) |

3月中旬~4月中下旬/9月下旬~10月上旬に使用する農薬

| 農薬の種類 | 農薬名 | 有効成分 |

|---|---|---|

| 予防剤 | キノンドーフロアブル | 有機銅 |

| 予防剤 | オキシラン水和剤 | 有機銅+キャプタン |

| 予防剤 | チオノックフロアブル | チラウム |

| 予防剤 | トレノックスフロアブル | チラウム |

| 予防剤 | デランフロアブル | ジチアノン |

| 農薬の種類 | 農薬名 | 有効成分 |

|---|---|---|

| 治療剤 | フルーツセイバー | ペンチオピラド |

| 治療剤 | ストロビードライフロアブル | クレソキシムメチル |

| 治療剤 | ファンタジスタ顆粒水和剤 | ピリベンカブル |

| 治療剤 | アンビルフロアブル | ヘキサコナゾール |

| 治療剤 | インダーフロアブル | フェンブコナゾール |

| 治療剤 | オーシャイン水和剤 | オキスポコナゾール酸塩 |

| 治療剤 | オンリーワンフロアブル | テブコナゾール |

| 治療剤 | スコア顆粒水和剤 | ジフェノコナゾール |

| 治療剤 | マネージDF | イミベンコナゾール |

| 治療剤 | ルビゲン水和剤 | フェナリモル |

注意事項

治療剤は耐性菌が出現し易いため回数・濃度は確実に守りましょう。記載してある農薬は2020年のもので、変更になる場合があるので使用前は必ずラベルを確認しましょう。また、地域の防除暦や病害虫防除所等の指導に従ってください。

季節ごとの黒星病の対策

10月中旬~11月中旬|鱗片に潜む菌の防除

10月中旬~11月中旬ころに芽の鱗片に胞子が感染します。

そして翌年の開花直前(鱗片脱落期)~6月下旬頃まで雨のたびに胞子を飛散するため、この感染時期に10日間隔で3~4回防除を行います。

木の半分くらいが落葉した頃が目安となります。

11月~2月|落ち葉の処分

3月に防除を行う前より最も効果がある対策は、梨の落葉した葉っぱを取り除くことです。

黒星病は落葉した葉には黒星病が潜んでおり、雨や風によって梨の枝などに跳ねて付着します。

そして2月頃から葉の裏に胞子ができはじめ、開花2週間前あたりから満開40日後頃まで胞子を飛散します。

なので落葉後の冬の時期(2月末までに)に施肥の時と同時に耕耘して地中に埋めてしまうのが重要です。

耕耘をしない(できない)園では集めて園の端っこに穴を掘り埋めてしまうか、回収して園の外に出す必要があります。

ココがポイント

落ち葉は2月末までに、耕耘して地中に埋めるか園外に取り出す

3月|鱗片脱落期の防除

この写真は梨の蕾です。このように鱗片(蕾を保護するようなもの)が剥がれ落ちて、中の蕾が見える状態になりました。

そうなると梨の大敵の黒星病がとりつく!

この黒星病は梨に壊滅的な被害を及ぼします。そうならないように、鱗片が剥がれ落ちる前に予防剤、剥がれ落ちた後に治療剤を散布しましょう。

①予防剤は表面に付着した菌が内部に進入する前に効果を発揮します。

鱗片が落ちる前(表面に付着している状態の菌を倒す)に散布します。さらに、効果が長いのでコーティングしてくれて、菌を入りにくくします。つまり進入を阻害する薬です。

②治療剤は内部に進入した菌を倒す役割で、発病後にも効果を発揮する薬です。つまり侵入後には予防剤は効きません(効きにくい)。

予防剤で菌を進入させないようにするのが基本で、菌が進入したら治療剤で滅菌する。というサイクルです。

ココがポイント

予防剤は鱗片脱落前に散布

治療剤は発病後に散布

4月|摘果~収穫時期の黒星病対策

果実や葉っぱに黒星病が発生している場合があります。防除をしていても風向きや園の葉っぱの茂り具合などによって薬がかからない場所が発生するからです。

葉っぱや、果実についた場合は発見次第回収して園の外に出します。もしくは地中に埋めるなどして菌の拡散を防ぎます。

ココがポイント

黒星病がついた果実や葉っぱは園外に取り除く

梨の黒星病の防除歴

| 時期 | 生育 | 管理作業 | 農薬(【】は有効成分) |

|---|---|---|---|

| 3月上旬 | 鱗片脱落期前 | ・デランフロアブル(1,000倍)【ジチアノン】 ・キノンドー 顆粒水和剤(1,000倍)【有機銅】 ・石灰硫黄合剤(7倍)【多硫化カルシウム】 |

|

| 3月中旬 | 鱗片脱落期~出蕾 | 摘蕾 | ・ユニックス顆粒水和剤47(2,000倍)【シプロジニル】 ・ICボルドー48Q(30倍)【塩基性硫酸銅】 |

| 3月下旬 | 出蕾~開花始め | 摘雷/摘花 /人工授粉 |

・アクサーフロアブル(2,000倍)【ジフェノコナゾール、フルキサピロキサド】 ・チオノックフロアブル(500倍)【チウラム】 ・オンリーワンフロアブル(2,000倍)【テブコナゾール】 ・アンビルフロアブル (1,000倍)【ヘキサコナゾール】 |

| 4月上旬 | 満開期 | 人工授粉 | ・ベルクートフロアブル (1,500倍)【イミノクタジンアルベシル酸塩】 |

| 4月中旬 | 落花期 | 予備摘果 | ・セルカディスDフロアブル(1,500倍)【ジチアノン、フルキサピロキサド】 |

| 4月下旬 | 展葉期~新梢伸長期 | 予備摘果 | ・ベルクートフロアブル (1,500倍)【イミノクタジンアルベシル酸塩】 |

| 5月上旬 | 果実肥大 | 本摘果 | ・インダーフロアブル(5,000倍)【フェンブコナゾール】 ・アクサーフロアブル(2,000倍)【ジフェノコナゾール、フルキサピロキサド】 |

| 5月中旬 | 果実肥大 | 仕上げ摘果 | ・デランフロアブル(1,000倍)【ジチアノン】 |

| 5月下旬 | 果実肥大 | 仕上げ摘果/摘心 | ・キノンドーフロアブル(1,000倍)【有機銅】 |

| 6月上旬 | 摘心/袋かけ | ・スクレアフロアブル(2,000倍)【マンデストロビン】 ・オーソサイド水和剤80(600倍)【キャプタン】 |

|

| 6月中旬 | 袋かけ | ・チオノックフロアブル(500倍)【チウラム】 | |

| 6月下旬 | 新梢管理 | ・オキシラン水和剤 (500倍)【キャプタン、有機銅】 | |

| 7月上旬 | 摘心 | ・オルフィンプラスフロアブル(2,000倍)【テブコナゾール、フルオピラム】 | |

| 7月中旬 | 新梢伸長停止 | 摘心 | ・オキシラン水和剤 (500倍)【キャプタン、有機銅】 |

| 7月下旬 | |||

| 8月上旬 | 果実成熟期 | ||

| 8月中旬 | 果実成熟期 | ||

| 8月下旬 | 果実成熟期 | ・ナリアWDG(2,000倍)【ピラクロストロビン、ボスカリド】 | |

| 9月上旬 | 果実成熟期 | ・ファンタジスタ顆粒水和剤(3,000倍) | |

| 9月中旬 | 果実成熟期 | ||

| 9月下旬 | 果実成熟期 | 収穫後 | ・オキシラン水和剤 (500倍)【キャプタン、有機銅】 ・ICボルドー48Q(30倍)【塩基性硫酸銅】 |

| 10月上旬 | |||

| 10月中旬 | ・オキシラン水和剤 (500倍)【キャプタン、有機銅】 ・ICボルドー48Q(30倍)【塩基性硫酸銅】 |

||

| 10月下旬 | |||

| 11月上旬 | |||

| 11月中旬 | 落葉期 | ・オキシラン水和剤 (500倍)【キャプタン、有機銅】 ・ICボルドー48Q(30倍)【塩基性硫酸銅】 |

|

| 11月下旬 | 落葉期 | ||

| 12月上旬 | 休眠期 | ||

| 12月中旬 | 休眠期 | ||

| 12月下旬 | 休眠期 |

①時期別に農薬を記載していますが、成分によっては使用回数が決められているので注意しましょう。

②栽培地によって生育時期が異なるので、栽培地の防除歴または普及所に確認してから農薬は使用しましょう。

③上記の農薬および倍率は2022年のを基準に記載しております。使用前は必ずラベルを確認しましょう。

関連

病害虫防除の関連記事

関連道具や書籍